Heimatkundliche Berichte von Reinhard Schütte

Im folgenden werden hier heimatkundliche Berichte von Reinhard Schütte aufgeführt.

Die Schule nach dem Krieg (1945 bis 1971)

|

Zwei Ascheberger Männer, der Bauer Josef Wintrup und sein Nachbar der aus Aachen stammende Lehrer Dr.Eduard Pistorius, gingen den einrückenden Amerikanern in der Nacht zum Karfreitag 1945 mit einer weißen Fahne entgegen und versicherten ihnen, daß keine deutschen Truppenteile in Ascheberg Widerstand leisten würden. In der Schule an der Albert-Koch-Straße hatte sich in den letzten Märztagen 1945 eine Divisions-Marketenderei niedergelassen, die noch am Gründonnerstag von zurückflutenden deutschen Soldaten leergekauft wurde. Nach dem Einzug der Amerikaner stürmten die befreiten Kriegsgefangenen – Polen, Russen, Italiener, Belgier, Holländer – in die Schule und richteten sich dort häuslich ein. Die Schulmöbel wurden zur Seite geschafft, zum Teil zerstört oder als Brennholz verwandt. Lehrer Schomberg versuchte, die Schulakten in Sicherheit zu bringen. Noch brauchbare Schulbänke wurden gerettet und und bei Bauern untergebracht. Immer mehr Ausländer kamen, die Unterbringung wurde immer schwieriger, und die Reibereien nahmen zu. Außer der Schule wurden auch die ehemaligen Flakbaracken auf Schulze Frenkings Kamp, die Schule Himmelstraße, das Vereinshaus (heute Pfarrheim) die Häuser von Forsthoff, Klaverkamp, Dr. Koch, Bücker/Dorfheide, und andere mit Beschlag belegt. Die Ascheberger mußten alle verpflegen. Fremde Mädchen boten „unsittliche Geschäfte“ an. Das Wild in den Bauerschaften wurde erlegt und an der Südseite der neuen Schule zubereitet. Aber im Juli und August 45 rückten schließlich alle Fremden allmählich ab, und Ascheberg atmete auf. Am 10. September 1945 konnten die Schulen wieder mit dem Unterricht beginnen. An Lehrpersonen waren verfügbar: Herr Neukämper, Rektor Jansen, Frau Merten, Frau Heukamp, Frau Störkmann, Frau Wirtz, Frau Beckmann, Frau Höhne und anfänglich Dr. phil Pistorius.Alles nazistische Gedankengut sollte so schnell wie möglich ausgerottet werden. Das Fach Geschichte durfte nicht unterrichtet werden. Auch die Lesetexte für den Deutschunterricht durften nur solchen Werken entnommen werden, die keine geschichtlichen und politischen Themen behandelten. Bibel und Katechismus waren unverfänglich und dienten als Lesestoff. Alle irgendwie naziverdächtigen Lehr- und Lernmittel waren zu vernichten oder der Fa. Lademann in Langenberg/Rhdl zum Einstampfen zu übergeben. Das alles wurde „streng durchgeführt“. Die Militärregierung mußte jedes Unterrichtswerk genehmigen. |

|

Das Schuljahr 1946 brachte etwas Neues: 55 evangelische Kinder aus vorwiegend heimatvertriebenen Familien neben 459 katholischen aus einheimischen Familien besuchten die nun wieder katholische Volksschule. Aber am 20.August 1947 wurde eine evangelische Schule für 100 Kinder in dem Gebäude an der Himmelstraße eingerichtet. In beiden Schulen durfte auch 1947 noch immer kein Geschichtsunterricht erteilt werden. 1948 kam die Währungsreform. „Um der besonderen Not der Flüchtlingslehrer zu steuern, wurde von jeder Lehrperson monatlich 1,00 DM gespendet.. Am 1. Oktober 1948 wurde für 66 Kinder die Schulspeisung eingeführt. Die Speisen wurden von der amerikanischen Heeresverwaltung mit Unterstützung des Landes NRW abgegeben. Die Kinder zahlten 60 Pg. pro Woche. „Kinder von Selbstversorgern und Teilselbstversorgern konnten nicht beteiligt werden. Frau Hülsmann bereitete im Schulkeller die Speisen, und bei Frau Rump (heute Familie Elbers, Albert-Koch-Straße) wurden die Vorräte gelagert. |

|

Seitenanfang Seitenanfang |

Albert-Koch-Straße

|

Nach dem Sanitätsrat Dr. med. Albert Koch, Arzt in Ascheberg, hier geboren am 24. 4.1858 und auch hier gestorben am 12.4.1941, ist diese Straße benannt worden. Pfarrer Fechtrup meinte, Dr. Koch hätte den Kopf geschüttelt und gelacht, wenn er erfahren hätte, daß man eine Straße nach ihm benennen würde. Er wohnte und praktizierte in seinem Elternhaus auf der Sandstraße am Friedhof, das heute der Familie Walz gehört.Eine Nachbarin erinnert sich, daß sie als Kind von Dr. Koch behandelt worden ist. Er habe sehr weiche Hände gehabt und sei sehr freundlich gewesen, besonders zu Kindern. Für ein Honorar von 1 Mark sei er mit dem Fahrrad bis in die Bauerschaften gefahren. Er hat gewiß auch Patienten auf der Albert-Koch-Straße, die zu seiner Zeit noch Lohstraße hieß, behandelt, aber nicht viele, denn dort standen vor dem Zweiten Weltkrieg nur wenige Häuser: an der rechten Seite, von der Kirche her gesehen, das Haus Wiggermann ( heute Brochtrup) und das Doppelhaus für die Lehrer am Schulplatz, das Haus Franz Högemann und das Haus Nientidt; an der linken Seite die Häuser Evers (noch in der Kurve), die kleinen Mietwohnungen von Linnemann,dann die Häuser Lüningmeyer (heute Stattmann), Rüller, Rump (heute Elbers) und Klaverkamp. Die Albert-Koch-Straße beginnt am Kriegerdenkmal, das der aus Ascheberg stammende münstersche Bildhauer Anton Rüller 1927 erbaut hat. Es war das zweite Denkmal an dieser Stelle. Das erste wurde 1913 aus großen aufeinandergetürmten Findlingen errichtet. Anlaß war die Hundertjahrfeier der Völkerschlacht bei Leipzig und der Stiftung des Eisernen Kreuzes und das silberne Regierungsjubiläum Kaiser Wilhelms II. Einige der Findlinge liegen dort heute noch. Die Albert-Koch-Straße war eigentlich die Fortsetzung der Lohstraße, die von der Dieningstraße abzweigte und ins Loh,einen Teil des Alten Feldes, führte. Deshalb nannte man die 1936 eröffnete Volksschule „die Schule an der Lohstraße“ ((Es gab ja schon drei Schulen im Dorf: an der nördlichen Sandstraße (heute Haus Josef Raters), an der Himmelstraße (heute Parkplatz an der Volksbank) und auf dem Platz der früheren Sparkasse an der Ecke Dieningstraße/Kirchplatz.)). Zwischen der Schule und dem Löwendenkmal stehen heute ein vor wenigen Jahren erbautes Haus mit 6 Eigentumswohnungen und das 1958 erbaute Haus der Familie Aloys Brochtrup sen. Vorher stand hier das kleine Fachwerkhaus der Familie Wiggermann, das durch Heirat an die Familie Brochtrup kam. 1935/36 wurde in der „Holtwieschk“, einer nassen, tiefliegenden Wiese, die neue Volksschule gebaut. Sie wurde von 1936 bis 1957 als „neue Schule“ bezeichnet. 1957 bekam sie den Namen St.-Michael-Schule. In diesem Jahr erhielt sie auch den südlichen zweigeschossigen Anbau. 1960 stellte man in der Schule eine große Holzstatue des Erzengels Michael auf, die der Bildhauer Heinrich Gerhard Bücker in Vellern geschaffen hatte. 1994/95 wurde die eingeschossige Schule von 1936 nach den Plänen des Architekten Axel Simon um eine Etage aufgestockt. 1936 errichtete die Gemeinde neben der Schule ein Doppelhaus mit zwei Lehrerdienstwohnungen. Die ersten Mieter waren die Lehrer Theo Neukämper in der östlichen Wohnung und Heinrich Schomberg in der westlichen. 1976 verkaufte die Gemeinde die beiden Haushälften an die bisherigen Mieter Hermann Windmüller und Monika und Reinhard Schütte. Die Windmüllersche Hälfte erwarben 1996 Ida und Franz Oel-schläger, der Hausmeister an der Grundschule ist. Das benachbarte Haus von Franz Högemann, Maler- und Anstreicherbetrieb, ist 1936 erbaut worden. Es gehört mit den Häusern Nientidt (daneben) und Klaverkamp (gegenüber) zu den neueren Hausstellen, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden. Alle weiteren Häuser entstanden erst nach 1948. Graf von Galen verkaufte seine Ländereien als Bauplätze. Die Bauwilligen verhandelten in der damals auf Haus Bisping in Rinkerode untergebrachten Galenschen Rentei mit dem Rentmeister Kaufmann. Erste Bauherren waren Max Walz und .....Nehmen (?), dessen Haus später Hermann Mersmann kaufte. Es folgte Helmut Kleykamp auf der rechten Seite der Straße, die damals noch als Lohstraße bezeichnet wurde. (siehe auch unter Straßen) |

Seitenanfang Seitenanfang |

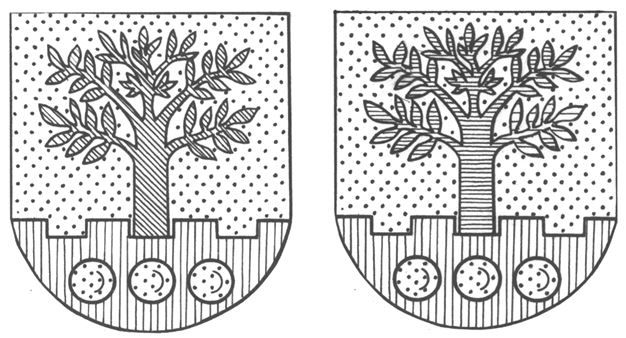

Das Gemeindewappen

|

Im Glauben an Tibus und Schwieters ließ sich die Gemeinde Ascheberg 1962 ein von dem Grafiker Waldemar Mallek entworfenes redendes Wappen genehmigen, das eine stilisierte grüne Esche auf goldenem Grund über roten Zinnen mit drei goldenen Kugeln zeigt. Die Esche und die Zinnen sollen die „Eschenburg“ symbolisieren und die drei goldenen Kugeln die Burg in Davensberg, denn sie stammen aus dem Siegel des Hermann von Meinhövel, des ersten Herrn dieser Burg. Das Wappen von 1962 (links) ist hier nicht in Farbe, sondern in den heraldischen Schraffuren abgebildet, die das Gold durch schwarze Punkte, das Grün durch schräg nach links gerichtete Linien und das Rot durch senkrechte Linien wiedergibt. Das rechte Wappen zeigt einen Baum mit waagerechten Schraffuren, die Blau ersetzen. Es ist das Gemeindewappen nach der Vereinigung mit Herbern, mit dessen Wappenfarbe Blau die Ascheberger Esche umgefärbt wurde. Ein sparsames Verfahren, dem die Herberner erstaunlicherweise zugestimmt haben, obwohl es sicher noch andere Lösungen gegeben hätte, die die Stellung Herberns in der neuen Gemeinde deutlicher betont hätten. Im täglichen Dienstgebrauch werden weder Farben noch Schraffuren verwendet, so daß der Herberner Anteil meistens nicht zu sehen ist.  |

Seitenanfang Seitenanfang |

Gedanken zu den Kabinettscheiben im Ascheberger Pfarrhaus

|

Sie sind 1845 für den Neubau des Ascheberger Pfarrhauses von uns unbekannten Spendern gestiftet worden. Die sechs Scheiben sind etwa 50 cm breit und 60 cm hoch und alle nach der gleichen Art, vielleicht nach gleichem Muster gearbeitet. Fünf von ihnen zeigen Symbole, die zusammen mit lateinischen Bibelzitaten zu Frömmigkeit und Gottesliebe auffordern. Auf der 6. Scheibe sieht man dagegen eine kleine Dorfkirche mit einem Fachwerkhaus und zwei großen Tannenbäumen daneben. Die Gruppe steht hinter einem mittelalterlich anmutenden Flechtzaun. Der lateinische Text stammt nicht aus Ps.113,9 wie irrtümlich angegeben, sondern aus Ps.115,9 : Domus Israel speravit in Domino, adjutor eorum et protector eorum est. (Das Haus Israel hoffte auf den Herrn, er ist ihr Helfer und Beschützer) Kirche und Haus könnten auch hier Symbole für das zitierte "Haus Israel", also für die auf Gott vertrauende Gemeinschaft der Gläubigen, sein, wenn nicht darunter das Wort fiehttharpa stände. Es scheint eine Erklärung, ein Hinweis auf die Kirche darüber zu sein. Das Wort ist kleingeschrieben und die Buchstaben in gotischer Schrift unterscheiden sich auffallend von der Kursivschrift des Psalmenzitats. Das unverständliche und von keinem bekannten Wort unserer Sprache abgeleitete fiehttharpa gibt Rätsel auf, und bislang ist seine Bedeutung nicht geklärt worden. Der Verdacht, es könne eine sehr alte Ortsbezeichnung, etwa aus dem Althoch- oder Niederdeutschen, sein, wird durch einen Blick in das Freckenhorster Hebere-gister aus der Zeit um 1100 n. Chr. bestätigt: fiehttharpa ist der älteste Name für Füchtorf. Demnach ist der dargestellte Ort das Dorf Füchtorf. Und tatsächlich ist die Kirche die 1840 wegen Baufälligkeit abgebrochene alte Kirche Mariae Himmelfahrt in Füchtorf, von der es allerdings keine Abbildung gibt, nur eine Skizze des mit der Planung eines Neubaus befaßten Bau-Inspectors August Ritter aus Münster. Diese Skizze zeigt deutlich eine Kirche, die der auf der Ascheberger Kabinettscheibe entspricht. Die geringfügigen Unterschiede, etwa bei der Höhe des Kirchendaches, sind verständlich, denn die Kabinettscheibe wurde 1845, ca. 5 Jahre nach dem Abbruch der Füchtorfer Kirche, hergestellt. Der Künstler konnte also keinen Vergleich mit dem Original mehr anstellen. Es bleibt also die Frage: Was veranlasste den Spender der Scheibe, dem Ascheberger Pfarrer eine Darstellung der alten Füchtorfer Kirche zu schenken? War er mit dem Pfarrer befreundet oder ein Verwandter? Der Ascheberger Pfarrer Anton Üing war 1802 in Seppenrade geboren, sein Füchtorfer Amtsbruder Johann Heinrich Föcking 1803 in Südlohn. Sie könnten durchaus Freunde oder Verwandte gewesen sein. Im gleichen Weihekurs waren sie nicht, denn Föcking wurde 1831, Üing aber schon 1828 zum Priester geweiht. Da aber alle fünf Kabinettscheiben von gleicher Gestaltung sind, werden sie auch aus der gleichen Werkstatt und vom gleichen Spender stammen. Wer aber schenkte damals sechs solcher Scheiben auf einmal? Oder warum ließen sechs verschiedene Spender ihre Scheiben in der gleichen Werkstatt herstellen? Es ist überhaupt überraschend, dass um die Mitte des 19.Jh. noch Geschenkscheiben dieser Art in Auftrag gegeben wurden. Ihre große Zeit, die schon im frühen Mittelalter begonnen hatte, war eigentlich vorbei. Um 1840 konnte man schon große Scheiben aus hellem Glas herstellen. Die Kabinettscheiben in Ascheberg könnten damals schon als etwas altertümlich angesehen worden sein. Vielleicht sollten sie das auch, denn das Wort fiehttarpa auf der Füchtorf-Scheibe ist in gotischen Buchstaben geschrieben und das möglicherweise mit Absicht. Um 1840 war die romantische Rückbesinnung auf das frühe Mittelalter weit verbreitet, und daher könnte dieser Schriftzug zusammen mit dem Bild der sehr alten romanischen Kirche (die schon abgebrochen war) so etwas wie ein Bekenntnis zu den christlichen Werten jener frühen Zeit gewesen sein. Das Freckenhorster Heberegister aus der Zeit um 1100 n.Ch. ist 1840 zum ersten Mal veröffentlicht worden. Bis dahin war das Original nur wenigen Fachleuten bekannt. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass der Stifter, der zweifellos den gebildeten Schichten angehörte, aus Freude über die Ersterwähnung Füchtorfs in diesem ehrwürdigen Dokument dem Ascheberger Pfarrer diese Scheibe zur Ausstattung der Fenster seines neuen Hauses schenkte. Die anderen fünf Scheiben zitieren bekannte Stellen aus dem Alten und Neuen Testament und zeigen dazu ein entsprechendes Symbol: "Tibiae et psalterium suavem faciunt melodiam (Flöten und Harfen verschönern das Lied) " Jesus Sirach, 40,21, dazu eine Flöte und eine Harfe - "Posuit me sicut sagittam electam: in pharetra sua abscondit me (Er machte mich zu einem spitzen Pfeil und steckte mich in seinen Köcher)" Jesaia 49,2, dazu ein Köcher mit Pfeil und Bogen - "Implemini Spiritu Sancto loquentes vobismetipsis in psalmis et hymnis et canticis spiritualibus (Laßt in eurer Mitte Psalmen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt)" Epheser 5,19, dazu eine kleine Orgel - "Et qui non accipit crucem suam et sequitur me, non est me dignus (Und wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig)" Math. 10,38, dazu ein Holzkreuz mit einer Dornenkrone -, "Nonne stultam fecit Deus sapientiam huius mundi? "(Hat nicht Gott die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt?1.Kor.1,20), dazu ein Buch mit der Inschrift "DE DEO UNO ET TRINO" (Über den dreieinigen Gott)" auf dem Buchdeckel. Die Bilder sind alle gleich groß, die Symbole weiß ausgemalt, mit Schwarzlot auf einen Gelbsilbergrund gezeichnet und von einer im späten Rokokostil gehaltenen Dekoration umrandet. Heute hängen die Scheiben in neuen Metallfassungen als Kabinettscheiben vor drei modernen Fenstern. Es handelt sich um sog. Fensterbierscheiben, d.h. um künstlerisch gestaltete Fensterscheiben, die man früher einem befreundeten Bauherrn schenkte, wenn dieser daran ging, seine Fenster einzubauen. Diese Schenkung war natürlich abgesprochen, und der Bauherr konnte mit der Lieferung der Scheiben sicher rechnen. Wenn dann das Haus fertig war, lud er die Stifter ein und bewirtete sie. Anscheinend spielte das Bier dabei eine so bedeutende Rolle, dass diese Geselligkeit Fensterbierfeier oder kurz Fensterbier genannt wurde. Auch die Ascheberger Scheiben dürften 1845 solche Geschenke an den damaligen Pfarrer Üing für sein neues Pfarrhaus gewesen sein. Das ist nicht eindeutig nachgewiesen, aber kaum anders zu erklären. |

|

Kartusche: Dorfkirche mit Häusern und Tannen, unterschrieben: fiehttharpa / = Füchtorf) Text: Domus Israel speravit in Domino, adjutor eorum et protector eorum est. Ps 115,9 ( Das Haus Israel hoffte auf den Herrn. Er ist sein Helfer und Beschützer) |

|

|

Kartusche: Bogen und Köcher mit Pfeilen - Text: Posuit me sicut sagittam electam: in pharetra sua abscondit me. Jes. 49,2 (Er machte mich zu einem spitzen Pfeil und steckte mich in seinen Köcher) |

|

Kartusche: Kreuz mit Dornenkrone. Text: Et qui non accipit crucem suam et sequitur me, non est me dignus. Matth.10,38 (Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig.) |

|

|

Kartusche: Buch mit Aufschrift DE DEO UNO ET TRINO . Text: Nonne stultam fecit Deus sapientiam huius mundi? (Hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt als Torheit entlarvt?) |

|

Kartusche: Orgel mit gerolltem Notenblatt dahinter. Text: Implemini Spiritu Sancto loquentes vobis metipsis in psalmis et hymnis et canticis spiritualibus. Eph. 15,9 ( Laßt in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt) |

|

|

Kartusche: Lyra und Flöte. Text: Tibiae et psalterium suavem faciunt melodiam . Sr. 40.21 (Flöten und Harfen verschönern das Lied) |

Seitenanfang Seitenanfang |

Kirchturm und der Pfarrgarten in Ascheberg vor 1908

|

Im Jahre 1472 erhielten Maurermeister Lambert Schweppel und sein Sohn Matthäus den Auftrag, den damaligen, wahrscheinlich ziemlich kleinen Kirchturm um etwa 12 Meter zu erhöhen. Dieser Turm blieb bis 1908, dann musste er dem heutigen weichen. 1783 schlug der Blitz in die Turmspitze und zerstörte auch einen Teil des Schweppelschen Mauerwerks. Der Turm bekam nun eine barocke Haube, die die Leute bald zu spöttischen Bemerkungen reizte (Streudose für Salz und Pfeffer o.ä.). Als Schweppel-Vater und -Sohn den Turm vergrößerten, stand noch die uns unbekannte, vermutlich recht kleine Kirche dahinter. Aber einige Jahrzehnte später entschloss man sich, die heutige große Hallenkirche an den Turm zu bauen. 1524 müsste sie eingeweiht worden sein, denn diese Zahl steht neben der Sakristei über einer zugemauerten Tür. Der Turm war damals noch "neu", und so ließ man ihn, wie er war. Wie das aussah, zeigt die nach einem alten Foto angefertigte Zeichnung. Einen zum Neubau passenden Chor konnte man sich damals nicht leisten. Das Kirchenschiff wurde an der Ostseite durch eine gerade Wand geschlossen, und den Altar stellte man in die Mitte davor. Erst 1737/40 ließ die Gräfin Plettenberg-Nordkirchen den Chor durch Johann Conrad Schlaun anbauen. |

|

Das Pfarrhaus wurde von außen erst 1845 in die heutige Form gebracht, von innen erst 1970. Der große Pfarrgarten ist heute noch erhalten. Auf der Zeichnung sieht man zwei benachbarte Häuser neben dem Pastorat. Sie wurden beide um 1920 abgebrochen, als man an ihrer Stelle das Vereinshaus (Pfarrheim) baute. In dem linken Haus wohnte der Vikar, das andere war ein kleines Geschäftshaus. Beide Häuser waren natürlich Fachwerkbauten, das Pfarrhaus aber seit 1845 nicht mehr. Die Kaplanei stand - hier nicht sichtbar - auf der anderen Seite. Das Haus des Pfarrers war um einige Meter vom Kirchplatz zurückversetzt, die Häuser der Hilfspriester nicht. Wie die Seitenflügel eines Schlosses sekundierten sie rechts und links dem Haupthaus des Pfarrherrn. Wahrscheinlich hatte die Vikarie ihren Eingang zum Pfarrhaus hin, bei der Kaplanei war es sicher so. So konnte der Pfarrer kontrollieren, wer bei den jungen Mitbrüdern ein- und ausging. Die Kaplanei, die privat vermietet war, wurde erst bei der Ortskernsanierung 1970/80 abgebrochen. Die Stufen der Seitentreppe führten früher nach Süden in den Garten, 1970 hat man sie an die andere Seite verlegt. |

|

Seitenanfang Seitenanfang |

Das Ascheberger Pfarrhaus

|

Wann das erste Pfarrhaus in Ascheberg gebaut wurde, ist nicht bekannt. Um 1660 ließ der damalige Pfarrer Wennemar Uhrwercker sein weitgehend verwahrlostes Pfarrhaus durch ein neues ersetzen. 1662 war es fertig. Um 1840 war es zu klein und auch baulich in schlechtem Zustand, so dass ein Umbau nötig wurde. Pfarrer Anton Üing konnte 1845 in das heutige Haus einziehen. Es war kein richtiger Neubau, mehr ein Umbau, aber das alte Haus wurde wesentlich verändert und erheblich vergrößert. Damals setzte man auch die lateinische Inschrift über das Hauptportal: HVIC DOMVI AC HABITANTIBVS SALVS LAETA VIRTVS ET PAX (Diesem Hause und seinen Bewohnern sei frohes Heil, Kraft und Frieden). In dem lateinischen Text ist die Jahreszahl 1845 enthalten. Jedes V wird als U gelesen, hat aber den Zahlenwert 5. Demnach gilt: V+ I+ C+ D+ M+ V+I+ C+ I+ I+V+L+ V+L+V+I+V+ X = 5+1+100+500+1000+5+1+100+1+1+5+50+5+50+5+1+5+10 = 1845. |

|

|

Einteilung des alten Pfarrhauses: Hinter der Eingangstür war rechts und links ein kleineres Zimmer. Ein Flur führte in die Küche, d.h. in einen großen Raum, der aber nicht mehr als Küche benutzt wurde. Die eigentliche Küche war rechts von diesem Raum abgetrennt und lag etwa dort, wo heute die Küche der hinteren Wohnung ist. Links von der alten Küche, also zur Gartenseite hin, lagen hintereinander zwei durch eine Tür miteinander verbundene größere Räume, die als Konferenzräume dienten. Hinter der Küche zur Südseite hin war das Arbeitszimmer des Pastors. Daneben hatte man in jüngerer Zeit eine kleine Toilette eingebaut. Von der alten Küche aus stieg man auf einer breiten, an beiden Seiten geschlossenen Treppe in das Obergeschoß, wo die Schlafräume lagen. Vom Obergeschoß führte die Treppe zum Dachboden, der sehr groß war und eine hölzerne Seilwinde für den Materialaufzug in der Dachgaube an der Westseite hatte. Der Dachboden hatte früher als Lagerraum, u.a. auch für Korn, gedient. Der Pfarrer betrieb früher Landwirtschaft. An der Südwestecke des Pastorats war die Pfarrscheune angebaut. An der Verfärbung des Mauerwerks an der Ecke zum Katharinenplatz kann man heute noch erkennen, wo sich die Gebäude einst berührten. Die Scheune wurde in den sechziger Jahren abgebrochen. Sie sollte nach den Vorstellungen des Gemeindedirektors Rothers als Heimatmuseum an der dicken Eiche an der Herberner Straße (neben dem Haus van Nahmen) wieder aufgebaut werden. Daraus ist nichts geworden. Wo das Balkenmaterial geblieben ist, weiß man nicht. In diesem Pfarrhaus haben seit 1845 die Pastore Anton Üing bis 1883, Karl Sommer (1885 - 1890), Heinrich Kicküm (1891 - 1899), Prälat Joseph Degener (1899 - 1932), Jodokus Fechtrup (1933 - 1954) und Heinrich Plugge (1954 - 1966) gewohnt. Pfr. Plugge starb 1966, sein Nachfolger Pfr. Horstmann hat das Haus in der alten Einteilung nicht mehr bewohnt. Es sollte umgebaut werde, und Pastor Horstmann bezog die Wohnung im ehemaligen Kaplanshaus, in der heute Frau Kremer wohnt. Nach dem Umbau wohnte Pfr. Horstmann bis 1984 in der hinteren Wohnung. In der vorderen Wohnung des Pastorats wohnten die Kapläne Werner Schwarte (1970 - 1974) und Gerd Fasselt (1974 - 1976), der Vertriebenenseelsorger Pfr. Winfried König (1976 - 1980) und der Polizeiseelsorger Pfr. Heinz Gellenbeck. (1980 - 1982). Ihm folgten der emeritierte Pastor von St. Marien in Hiltrup Bernhard Ensink (1982 - 1996) und der emeritierte Pastor von Lippramsdorf Heinrich Beisch (seit 1997). Die Kapläne vor Werner Schwarte bewohnten, etwa seit 1910, das weiße Doppelhaus südlich des heutigen Pfarrheims. Da immer nur ein Kaplan da war, wurde eine der beiden Wohnungen an andere Ascheberger vermietet. Unter Pastor Horstmann wurde das Pfarrhaus um 1970 innen völlig umgebaut und dabei in der Mitte senkrecht geteilt, so dass zwei Wohnungen entstanden. Die ehemalige Gartentür wurde zum Eingang der hinteren Wohnung. Da die Stufen bislang an der Südseite der Treppe lagen, war der direkte Zugang vom Kirchplatz her erschwert. Deshalb verlegte man die Stufen an die andere Seite. Pfarrer Horstmann bezog die hintere Wohnung. Damit wurde die ehemalige Gartentür zum Haupteingang. Die gesamte innere Aufteilung der Räume wurde in beiden Wohnungen geändert. |

Seitenanfang Seitenanfang |

Das Ascheberger „Katholische Kirchenblatt“ von 1929

|

Auf einem Ascheberger Dachboden fand sich unlängst ein stark vergilbtes und angeschmutztes Exemplar einer Zeitung, die sich „Katholisches Kirchenblatt für Ascheberg und Davensberg“ nannte. Nur wenige unter den ältesten Mitbürgern werden sich an diese Wochenzeitung erinnern. Denn das gefundene Exemplar war die Nummer 27 des ersten Jahrgangs und erschien zum 30. Juni 1929, einem Sonntag. Das örtliche Kirchenblatt war damals also noch sehr jung, ziemlich genau ein halbes Jahr alt, seine erste Ausgabe war zum 5. Januar 1929 verteilt worden. Ob der damalige Pfarrer Josef Degener Herausgeber und wohl auch gleichzeitig Redakteur war und wo das Blatt gedruckt wurde, ist dem gefundenen Reststück nicht zu entnehmen. Unter dem Titelbild sind die Gottesdienstzeiten abgedruckt und wahrscheinlich auch das Evangelium dieses Sonntags.  Das Bild misst im Original etwa 10 mal 20 Zentimeter. Es zeigt die Ascheberger Kirche und die Davensberger Kapelle, beide von der Nordseite. Die Vikarie Davensberg war damals noch ein Teil der Ascheberger St.-Lambertus-Gemeinde. Sie befand sich jedoch auf gutem Wege, selbstständig zu werden. Die Gestaltung des Zeitungskopfes ist bemerkenswert. In der Mitte steht der Heilige Lambertus, an seiner rechten Seite die Ascheberger Kirche, an seinen linken die Davensberger Anna-Kapelle. Lambertus ist liturgisch als Bischof gekleidet und trägt Stab und Mitra. Die Schrift ist sehr gleichmäßig und scheint eine Druckschrift zu sein. Aber die beiden kleinen g in den Ortsnamen sind unterschiedlich geformt und könnten auch eine Künstlerschrift verraten. Im Vergleich mit der Ascheberger Kirche ist die Anna-Kapelle zu groß gezeichnet, wohl der harmonischen Gestaltung wegen. Aber auch das Ascheberger Kirchenschiff ist etwas länger als in Wirklichkeit. Vielleicht hatte Pfarrer Degener dem Zeichner erklärt, dass eine östliche Verlängerung der Kirche geplant sei und ihn gebeten, das schon zu berücksichtigen. Das Bild wird beherrscht von der Gestalt des Bischofs Lambertus, womit vermutlich betont werden soll, dass er der Patron der Gesamtpfarrgemeinde ist, St. Anna dagegen die Patronin der damals untergeordneten Davensberger Vikarie. Im Ascheberger Kirchturm hingen Glocken, die die Davensberger Familie Schulze Hobbeling für den 1910 eingeweihten Turm gestiftet hatte. Die Verstorbenen aus Davensberg wurden auf dem Ascheberger Friedhof beerdigt. Kirchlich lebten die Katholiken damals noch unter einem Dach, Pfarrer Degener war für beide Ortsteile „unser Pastor“. Lambertus schaut nicht besonders freundlich drein. Das sollte er auch nicht. Denn die Zeiten waren nicht danach. Die festgefügte Ordnung der Monarchie war zerstört, der Kaiser seit Jahren im Exil, die Folgen des Krieges überall spürbar, die junge Demokratie kämpfte um Anerkennung, radikale Gruppen drängten nach politischer Macht. Auf wen sollte man hören? Das war für Pfarrer Degener klar: Auf Männer und Frauen, die sich mit höchsten Maßstäben messen ließen, die großen Gestalten der abendländischen Geschichte, zu denen auch Lambertus gehört, Bischof von Maastricht und häufig Gast am fränkischen Königshof, ein Mahner und Warner in schweren Zeiten, ermordet um 705 in Lüttich. Joseph Degener hatte als junger Kaplan im Kulturkampf staatliche Willkür ertragen müssen. Er wünschte sich und seiner Gemeinde eine – wie man damals oft sagte – gottgewollte Ordnung und wusste, wer dazu etwas zu sagen hatte: Lambertus. Der Zeichner hat einen Holzschnitt geschaffen, in dem kantiges Schwarz-Weiß und scharfe Linien herrschen. Die starken Hände erinnern an Arbeiten von Friedrich Press. Vielleicht stammt die Zeichnung sogar von ihm. Die lateinische Umschrift „Sanctus Lambertus“ im Heiligenschein will darauf hinweisen, dass die lateinische Sprache durch die Jahrhunderte hindurch die Lehre der Kirche unverfälscht und unbeeinflußt von zeitbedingtem Denken bewahrt hatte. Auch daran hatte der Pfarrer gedacht. Das Lamberusbild sollte kein naheliegendes Schmuckmotiv, sondern eine Aufforderung zu einem Leben nach christlichen Grundsätzen sein. Daher der strenge, durchdringende Blick, der heute, nach mehr als 70 Jahren, doch reichlich pathetisch erscheint. |

Seitenanfang Seitenanfang |

Der Burgwall

|

Zwischen dem Kirchplatz und der Herberner Strasse verläuft der Burgwall, eine kurze Strasse mit nur wenigen Häusern, von denen die meisten zwischen 1910 und 1930 entstanden sind. Er war um 1900 ein Feldweg, der am südöstlichen Kirchplatz begann, in die Lohstraße mündete und weiter ins Alte Feld führte, wo viele Dorfbewohner eine Weide hatten. |

|

|

Mindestens seit 1885, vielleicht schon früher, erregte der Name Burgwall die Fantasie romantischer Heimatfreunde, die gelesen hatten, was der münstersche Historiker Adolph Tibus 1885 in seinem Buch „Gründungsgeschichte der Stifter, Pfarrkirchen, Klöster und Kapellen im Bereiche des alten Bistums Münster“ über Ascheberg geschrieben hatte, dass nämlich einige Teiche im Ortskern anzeigten, „wo früher der Rittersitz von Ascheberg gelegen hat“. Es gebe dort auch eine „bestimmte Gegend, welche der Burgwall heißt“. „Rittersitz von Ascheberg und Burgwall“ – das müssen damals faszinierende Begriffe gewesen sein, dazu noch aus der Feder eines angesehenen Historikers. Die Familiennamen Borgmann, Plässer und Schlüter wurden als Burgmann, Burgplatzanwohner und Burgtorschließer gedeutet, so dass kaum ein Ascheberger noch daran zweifelte, dass südlich der Kirche die Burg Ascheberg gestanden habe. Der letzte Rest eines Wassergrabens war bis zum Bau der Häuser Kühnhenrich und Dr. Schulze Thier vor einigen Jahren noch vorhanden. Er schien die Theorie von Tibus, der übrigens auch Julius Schwieters zustimmte, zu bestätigen. Diese Theorie kann bislang weder bewiesen noch widerlegt, sondern nur stark bezweifelt werden, und das sollte man unbedingt tun. Denn schon das u in Burgwall ist nicht gesichert. Für die Zeit um 1800 ist der Name Borgwall belegt. Das könnte zwar die plattdeutsche Form von Burgwall sein, aber als Borg bezeichnete man früher einen Flucht-, Vorrats- und Wehrspeicher, der in der Regel auf einem Gräften und wallumgebenen Platz stand. Er war oft als Wohnung mit einem Kamin eingerichtet und konnte Menschen, gelegentlich sogar Gäste, Vorräte und Wertgegenstände „bergen“. Deshalb nannte man ihn „Borg“. Eine solche Borg gab es früher zum Beispiel in Amelsbüren. Sie blieb beim großen Dorfbrand 1716 verschont und diente unter anderem als Lager für Kirchengeräte. Dass ein solcher Borgspeicher in Ascheberg südöstlich des Kirchhofes – etwa am heutigen Parkplatz vor dem Lambertus-Kindergarten gestanden haben kann, ist kaum zu bezweifeln, ebenso wenig, dass er durch einen aufgeschütteten Weg (Wall) mit dem Kirch- und Pfarrhof verbunden war. Und die Namen der Anwohner? Borgmann waren vielleicht Aufgaben an der Borg zugewiesen, Schlüter verwahrte den Borgschlüssel. Plässer aber hatte nichts mit der Borg zu tun. Er wohnte rund vierhundert Meter entfernt am „Plass“ an der Ecke Diening/Bultenstrasse im Haus Weber/Stenkamp. Die Borg ist abgebrochen. Der Weg zu ihr wurde später nach Osten hin verlängert und ausgebaut und weiterhin Borgwall genannt, bis man ihm, einem geheimen Wunsch folgend, den vornehmer klingenden Namen „Burgwall“ gab. Wann und auf wessen Initiative das geschah, ist unbekannt. Eine „Ritterburg“ gab es hier nie. Aber die bekannte Familie von Ascheberg muss doch eine Stammburg gehabt haben! Gewiss, aber vielleicht war das die Burg Ascheberg bei Burgsteinfurt, wo die Familie gerade zu der Zeit, das ist vor 1206, im Mannesstamm ausstirbt, als sie in den Ichterloher Urkunden auftaucht. Vielleicht ist der letzte Träger dieses Namens von Burgsteinfurt nach Ichterloh gezogen, weil er sich vom Bischof von Münster mit dieser Herrschaft belehnen ließ. Schwieters weiß, dass sie 1370 mit Ichterloh belehnt waren und vermutet, dass das „schon ein paar Jahrhunderte früher“ so war. (siehe auch unter Straßen) |

Seitenanfang Seitenanfang |

Schützenfeste des Kriegervereins

|

Schützenfeste sind sehr beliebt. In Ascheberg feiert man drei: das der Bürgerschützen, das der Bruderschaft St. Lambertus-Osterbauer und das gemeinsame von Kolping (gemeinsam von 1969 bis 2018) und St. Katharina-Berg und Tal aus den südlichen, etwas hügeligen Gegenden Hegemer und Lütkebauer. Wenig bekannt ist, dass auch der frühere Kriegerverein – seit 1959 „Kameradschaft ehemaliger Soldaten“ – ebenfalls beim jährlichen Kriegerfest einen Schützenkönig durch Wettschießen ermittelte, zum ersten Mal im Jahre 1871. „Die nationale Begeisterung nach dem siegreichen Feldzug gegen Frankreich 1870/71 ließ überall in Deutschland Vereine entstehen, in denen die soldatische Kameradschaft weiter gepflegt wurde.“ Mit diesen Worten beginnt 1972 ein Bericht zum 100jährigen Bestehen des Vereins und erklärt damit seinen Ursprung und Sinn. |

|

|

Zwar wurde der Kriegerverein erst 1873 von der Königlichen Regierung zu Münster genehmigt, aber mit dem Vogelschießen begann man schon früher. 1871 heftete Theodor Heubrock seine Königsplakette als erste an die neue Königskette. Dieses Königsschießen ist aber im Protokollbuch nicht vermerkt. Auch das von 1872 nicht, bei dem B. Lüningmeyer König wurde und sich M. Frenster zur Königin nahm. Erst am 20. April 1873 schreibt der 1. Vorsitzende, der Arzt Dr. Theodor Wynen, das erste Protokoll des Vereins, übrigens mit einer grausamen Handschrift, die aber inzwischen in lesbare Druckschrift übertragen ist. Sein Vertreter ist H. Merten, dessen Namen der Doktor hartnäckig immer wieder mit ä schreibt, obwohl Merten ihn geduldig richtig daneben setzt. Dr. Wynen gehörte zu den Gründern des Ascheberger Krankenhauses. Er ist auch der Schützenkönig des Jahres 1873. Auf die Rückseite seiner Königsplakette setzt er die Verse: „Dem Kriegerbunde Glück und Heil. Auf Weh und Wunden gute Salbe. Auf groben Klotz ein grober Keil. Auf einen Schelmen – anderthalbe“. Im Jahre 1874 machen König Joseph Klaverkamp und Königin Catharina Klaverkamp es ihm nach: „Dem Kriegerbunde Heil und Glück! Ihn treffe nie ein Missgeschick. Wer stets getreu zur Fahne hält, auch mannhaft stirbt wie’s Gott gefällt. Bernard Klaverkamp in Vertretung Josefs“. 51 Königsplaketten hängen an der Schützenkette des Kriegervereins. Die letzten stifteten im Jahre 1936 Josef Wintrup und Toni Wintrup, geb. Schulze Frenking. Natürlich fehlt auch ein Hitlerbild mit der Umschrift „Dein Geist gab mir die Ehre wieder“ nicht. Dass das Gegenteil richtig war, wusste oder ahnten damals nur wenige. Die „Schatzgräbergeschichte“ dieser Königskette ist oft erzählt worden: Gegen Ende des Krieges vergräbt Anton Richter, der Schatzmeister des Vereins, die Kette auf seinem Acker hinter der dicken Eiche an der Herberner Straße, verrät die Stelle aber nicht einmal seiner Frau. Als er im Jahre 1946 stirbt, weiß niemand, wo die Kette liegt. Erst einige Jahre später können die Vereinskameraden sie mit Hilfe eines Minensuchgerätes finden und ausgraben. Heute liegt sie wieder im Archiv der Kameradschaft. Ein bei allen Schützenfesten zur Totenehrung beliebtes Lied ist das vom Guten Kameraden, das auch manchmal für die verstorbenen Kameraden von einem Trompeter am offenen Grab gespielt wird. Es ist das offizielle Trauerlied der Bundesrepublik, aber der Text von Ludwig Uhland wird nicht gesungen. Vielleicht aus gutem Grund, denn ein wirklich guter Kamerad scheint in dem Lied nur der Sterbende zu sein: „Einen bessern findest du nie.“ Den noch Lebenden zwingt der Kampf, dem schwer Verletzten die erbetene letzte Hilfe zu versagen: „(er) will mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lad. Kann dir die Hand nicht geben.“ Von einem letzten Liebesdienst hatte er auf dem Kasernenhof wohl nichts gehört. In den Jahren 1953 bis 1960 feierten einige ehemalige Rektoratsschüler ein kleines Schützenfest nach Väterart, natürlich mit einer Königskette und silbernen Königsplaketten daran. Die Kette wurde vor einiger Zeit aufgelöst und die Plaketten den inzwischen ergrauten Königen zurückgegeben. |

Seitenanfang Seitenanfang |

Die Altenbegegnungsstätte

|

Die sog. „Altenbegegnungsstätte“ an der Südostecke des Lambertus-Kirchplatzes ist nun Eigentum der Gemeinde Ascheberg, ebenso die „Ruine Bultmann“ gegenüber. Während die Ruine allmählich immer abstoßender wirkt, sieht die Begegnungsstätte noch recht ordentlich aus und fände vielleicht Käufer, die sich mit so einem Häuschen anfreunden könnten. Künstler oder in verwandten Berufen tätige Leute mit einem kleinen Haushalt würden hier möglicherweise gern leben und durch das große Schaufenster interessierte Passanten ihre Arbeit und ihre Produkte sehen lassen. Natürlich spielt die Frage nach dem baulichen Zustand eine große Rolle. Aber in jedem Fall sollte die Überlegung, |

|

|

wie man das in den Jahren 1550 – 1560 erbaute Fachwerkhaus erhalten kann, im Vordergrund der Planungen stehen. Neben dem großen Fenster befinden sich auf dem rechten Ständer Reste der Jahreszahl 1550 (oder folgender bis 1559), da die Einerstelle fehlt. Das Haus ist also eines unserer ältesten. Alt-Ascheberg-Dorf besitzt nur noch sehr wenige Fachwerkhäuser, die allmählich zu Seltenheiten geworden sind und nicht zerstört werden dürfen, auch wenn „neues Fachwerk“ geplant wird. Es muss daran erinnert werden, dass man um 1980 überlegte, ob das heutige Pfarrheim wegen seines schlechten Zustandes abgebrochen werden sollte. Außerdem meinte man, weißes Fachwerk gehöre ins Sauerland, aber nicht nach Ascheberg, wo immer nur Backsteinfachwerk gebaut worden sei. Kaum ein Ascheberger hatte bemerkt, dass das 1924 eingeweihte, damals Vereinshaus genannte Haus bewusst die Formen der vier an dieser Stelle abgebrochenen Häuser nachahmte und damit wenigstens die Erinnerung an diese zum Teil 1903 abgebrannten Gebäude wach hielt. Ursprünglich wurden auch in Ascheberg Fachwerke mit lehmverputztem Flechtwerk ausgeführt, das von Natur aus grauweiß aussah. Backsteinfachwerk konnten sich „kleine Leute“ kaum leisten. Heute ist man froh, dass das Vereinshaus gerettet werden konnte, auch wenn Backsteinfachwerk mehr dem heutigen Geschmack entspricht. Vielleicht werden wir uns eines Tages auch über eine restaurierte „Begegnungsstätte“ freuen. Dann könnten wir ihren reichlich pomadigen Namen getrost vergessen. Und was die „Ruine“ gegenüber angeht: Trotz des Wissens um die ehemaligen jüdischen Besitzer, die ja nicht von den Nazis vertrieben wurden, ist das unglückliche Gebäude kaum noch zu retten. Nur die recht originellen Schaufenster sollten in einen Neubau irgendwie wieder eingebaut werden. Alles Übrige halte ich für nicht erhaltenswert. |

Seitenanfang Seitenanfang |

Die Bauernküche

|

Der Kochbereich besteht hier aus einem weiß emaillierten Küchenherd, den man auch als „Maschine“ (Kochmaschine) bezeichnete, denn er wirkte auf die ersten Benutzerinnen tatsächlich wie eine Maschine, die das Heizen, Kochen, Braten, Backen und die Erhaltung der Glut gegenüber dem offenen Feuer wesentlich erleichterte. Über dem Herd befindet sich der Rauchfang (Bosen), der auf zwei Kragsteinen ruht, von denen einer hinten sichtbar ist. Wo früher der Rauch des Feuers abzog, sind heute eine Lampe angebracht und eine Klappe zum Reinigen des Kamins. Das Rauchrohr ist hier nicht sichtbar, es führt wohl direkt hinter dem Herd in den Kamin. Zum ehemaligen Herdfeuer gehörten die beiden Steinkonsolen links und rechts, auf denen man kleine Dosen o.ä. abstellte, und die beiden Messingtürchen – hier sehen sie schwarz aus- darüber. Sie verdeckten kleine Nischen in der Wand, in denen ebenfalls allerlei unterzubringen war. Das oben sichtbare Mauerwerk ist eine Attrappe, es handelt sich um eine Tapete. Die Wände des an den Deckenbalken aufgehängten Bosens mussten leicht sein und waren ursprünglich aus lehmbestrichenem Flechtwerk. Auch der Fußboden dürfte ein Kunststoffbelag sein. Das Foto lässt aber auch die Vermutung zu, dass es sich um Steinplatten handelt. Ebenso ist das „Volängsken“ (Volant) am Rauchfang eine neuere Schmuckzugabe. |

Seitenanfang Seitenanfang |

Bäuerliche Hofspeicher im Münsterland

|

Wenn man heute etwas von einem Speicher oder vom Speichern hört, denken viele zunächst an den Computer, seine Festplatte und die mobilen Datenträger. Aber davon ist hier nicht die Rede, auch nicht vom Dachboden, der bei uns „Up´n Balken“ heißt, in manchen Gegenden aber ebenfalls Speicher genannt wird. Am „Tag des offenen Denkmals“, dem 10. September dieses Jahres, geht es in Rinkerode um den fast 130 Jahre alten bäuerlichen Hofspeicher der Familie Voss-Weckendorf in Eickenbeck. Er gehört zur jüngeren Generation der Speicher und hat nichts mehr von der auch heute noch hin und wieder anzutreffenden burgenhaften Verschlossenheit mittelalterlicher Wehr- und Fluchtspeicher an sich, die durchweg Borg genannt wurden, weil sie ursprünglich zum Bergen (daher Borg) der Wertsachen in Notzeiten dienten. Einige von ihnen verfügten über einen Wohnraum, und wenn auch noch eine Kaminfeuerstelle eingebaut war, nannte man sie Kaminade oder Kemenade. Alfons Eggert und Josef Schepers haben in ihrem sehr informativen Buch „Spieker, Bauernburgen, Kemenaden“ die verschiedenen Arten dieser turmartigen Bauten mit fast quadratischem Grundriss dargestellt und sich auch mit dem Typ des Speichers auf dem alten Hof Schürmann (Voss-Weckendorf) befasst. Ein Speicher dieser Art stand in der Nähe des Hauseingangs, der in der Regel in die Küche führte. Die Bäuerin hatte in seinem Erdgeschoß den Backraum (Backs = Backhus) und alle notwendigen Geräte in nächster Nähe, den Ofen, den Backtrog, einen großen Tisch zum Formen der Brote, Brotschieber und Aschenkratzer, dazu natürlich zum Heizen Buchen- und Birkenholz und Reisig, das hierzulande Buschken (mit langem u) genannt wird. Vor rund fünfzig Jahren sah man noch auf jedem Hof einen 2 bis 3 Meter hohen Buschkenstapel, der im Laufe des Jahres immer kleiner wurde, bis er im nächsten Winter durch neues Buschkenbinden wieder aufgefüllt wurde. Im Backs wurden auch Äpfel, Pflaumen und Birnen gedörrt und Knabbeln aus zerbrochenen, frisch gebackenen Stuten (Weißbrot) in der Restwärme des Ofens getrocknet. Wenn der Speicher einen Keller besaß, dann war er wegen des fast überall hohen Grundwassers nur drei oder vier Stufen tief. Aber er war kühl und seine kleinen Fenster wurden durch dichte Sträucher zusätzlich beschattet. Im Speicher konnten auch Schinken, Würste und Speck geräuchert oder zum Trocknen aufgehängt werden. Seinen Namen verdankt der Speicher natürlich dem Lagern des geernteten Getreides auf dem Kornboden, zu dem eine Treppe mit mehreren Stufen hinaufführte. Er wurde am Dreschtag beladen von einem Mann, der sich den an die zwei Zentner schweren Sack mit Getreide auf den gebeugten Rücken packte und die Treppe hinauftrug, ihn dabei mit einer Hand geschlossen hielt und über den Kopf auf den Kornboden ausschüttete. Da der Dreschkasten einen Aufzug zum Anheben der vollen Säcke besaß, war das Aufbuckeln etwas leichter, aber immer noch schwer genug. Natürlich konnte man mit dem Aufzug hoch oben im Giebel die Säcke hinaufziehen, das war bequemer, aber das Aufsetzen und Zubinden der Säcke, ebenso das Absetzen und Öffnen dauerte auch länger. Und am Dreschtag hatte man wenig Zeit. Das aufgehäufte Getreide musste später alle paar Tage umgeschaufelt werden, damit es nicht muffig und schimmelig wurde. Dadurch entstand viel Staub. Um ihn leichter abziehen zu lassen, hatte der “Kornbürn“ mehrere Fenster. Der Speicher war zweigeschossig mit einem Dachboden, der meistens als Abstellplatz für alles Mögliche diente. Hier konnte man auch durch eine kleine Eisentür den Schornstein reinigen. Nicht alle Höfe besitzen heute noch einen Speicher. Die Wirtschaftsverhältnisse haben ihn überflüssig gemacht. Mancher Hof weiß auch mit ihm so recht nichts anzufangen und gibt kein Geld aus zu seiner Erhaltung und Pflege. Einige Speicher sind erweitert und als Viehställe eingerichtet oder zu Garagen umgebaut worden. Wenn sie mit ihrer Längsachse rechtwinklig zum Wohnhaus standen, wurden sie gelegentlich mit diesem durch einen Zwischenbau verbunden, so dass sie heute nicht mehr erkennbar sind, besonders dann nicht, wenn die Fassaden einander angeglichen wurden. Aus anderen entstanden rustikale Mietwohnungen für Liebhaber bäuerlichen Fachwerks oder wurden zum Alter-Teil für die Eltern. Die Familie Voss-Weckendorf und der Heimatverein Rinkerode stellen am diesjährigen „Tag des offenen Denkmals“ mit dem Speicher ein Stück Wirtschafts- und Kulturgeschichte von erheblicher Bedeutung vor. Eine Fotoausstellung und ein historischer Abriss werden das Denkmal erläutern. Daneben gibt es einen Kreativmarkt. |

Seitenanfang Seitenanfang |

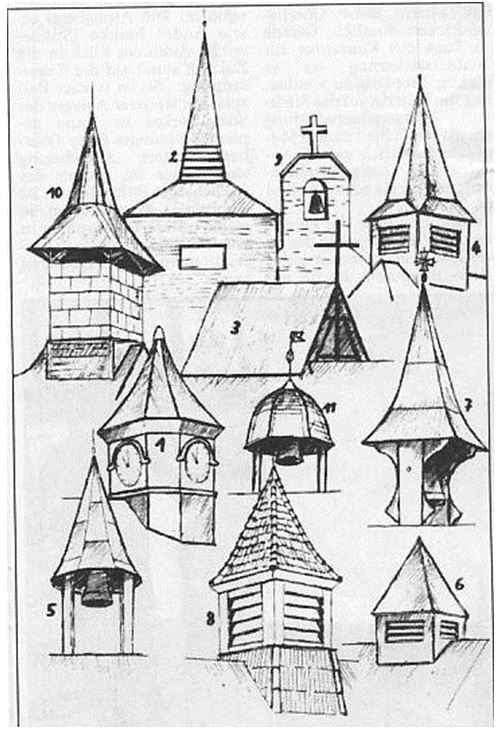

Was geschah mit dem Ascheberger Geburtsglöckchen 1945

|

Was 1945 mit dem Ascheberger Geburtsglöckchen geschah, ist nicht sicher belegt. Aber man weiß, dass es aus dem Dachtürmchen der Schule herausgenommen und nach Herbern gebracht wurde. Die Benedikt-Kirche dort hatte ihre Glocken abgeben müssen, und die Pfarrgemeinde hängte die „Geburtsglocke“ auf, um wenigstens den Beginn der Gottesdienste durch bescheidenes Läuten ankündigen zu können. Da die kleine Glocke einen Text trug, den man durchaus tolerieren konnte „Mensch ist der Menschen Freude“ und sonst keine nationalsozialistischen Zeichen, dürften keine Bedenken gegen die Verwendung in einer Kirche bestanden haben. Sie sollte ja nur eine Notzeit überbrücken. Die Man-Rune, die den Nazis als Zeichen für Geburt und Menschsein galt, sah einem christlichen Gabelkreuz, z.B. dem bekannten Coesfelder Kreuz, zum Verwechseln ähnlich. Wenn man hier und da die überflüssigen Hakenkreuzfahnen zerschnitt und zu kleinen Fronleichnamsfähnchen umarbeitete, dann konnte man mit einem Nazi-Glöckchen ohne weiteres vergleichbar verfahren. |

|

|

1948 konnten die Herberner neue Glocken anschaffen und die kleine Glocke wieder abgeben, allerdings nicht nach Ascheberg, wo man ebenfalls schon ein neues Geläut besaß, sondern nach Angelmodde an die neue St.-Ida-Kirche. Ein Herberner Lehrer vermittelte die Übergabe. Eines Tages wurde die Glocke auch in Angelmodde entbehrlich, weil auch St. Ida ein größeres Geläut anschaffen konnte. Heute steht sie ohne Klöppel, also unbenutzbar, in der Kirche St. Bernhard in Angelmodde. Die Pfarrgemeinde denkt daran, sie zu reparieren und in der Hauskapelle eines Seniorenheims zu verwenden. Da die für 1939 gegossene Glocke von Petit & Gebr. Edelbrock schon im November 1938 geliefert wurde, installierte man sie sofort und ließ die Zeitung ausführlich darüber berichten. Da war die Rede von „Gläubig dienen wir der Erde und dem großen deutschen Werde“ und „Deutsche Jungen und Mädchen, denkt daran, dass in euch das Blut aus Urväterzeiten fließt“. Es war der entsetzliche Monat November 1938, in dem die Nazis mit der Zerstörung der Synagogen ihr Mordprogramm gegen die jüdischen Bürger Deutschlands begannen. Das Geburtsglöckchen an sich war vor diesem Hintergrund ein friedliches Ding und ebenso das Glockentürmchen, das in gleicher und ähnlicher Form in den Jahren zwischen den Weltkriegen ein beliebtes Architekturdetail war. |

Seitenanfang Seitenanfang |

Die 1903 an der Kirche abgebrannten Häuser

Am 4. Juli 1903 gerieten die auf dem Plan mit den Nummern 5, 6, 7 und 8 bezeichneten Häuser am Vormittag in Brand und wurden im Laufe des Tages völlig zerstört. Die Eigentümer waren:  Nr. 5 der Müller Drees Nr. 5 der Müller Drees  Nr. 6 der Kaufmann Rüschenschmidt Nr. 6 der Kaufmann Rüschenschmidt  Nr. 7 der Maurer Schwipp Nr. 7 der Maurer Schwipp  Nr. 8 der Wirt, Bäcker, Bierbrauer und Kornbrantweinbrenner Heinrich Forsthoff. Nr. 8 der Wirt, Bäcker, Bierbrauer und Kornbrantweinbrenner Heinrich Forsthoff. Da Forsthoff wenige Meter weiter östlich ein großes Grundstück besaß, errichtete er dort seinen Neubau, der heute noch an der gleichen Stelle steht. Die übrigen Häuser bekamen vom Grafen von Galen Bauplätze an der Dieningstrasse angeboten, die sie auch erwarben, ausgenommen die Familie Rüschenschmidt, die das Dorf verließ und ihr Haus am heutigen Weg "Im Pöpping" am Emmerbach errichtete, denn die Galenschen Grundstücke waren für drei Häuser zu klein. Graf Galen stiftete das Geld der Kirchengemeinde, die damals eine Erweiterung der Kirche nach Osten plante. Hinter dem Chor der Kirche standen neben dem abgebrannten Haus Forsthoff noch zwei Häuser, die aber vom Feuer verschont blieben. Eins davon steht dort heute noch: die sog. Begegnungsstätte (wurde bereits abgerissen - Anm. der Redaktion). Es gehörte 1903 schon der Kirchengemeinde und war vermietet. Das andere Haus hat noch Jahrzehnte gestanden. Zuletzt war darin das Elektro-Geschäft Hattrup, bevor sein heutiges Haus an der Sandstraße gebaut war. Dieses Haus gehörte der Familie Bultmann (Textilgeschäft) Sie erwarb später das Haus des jüdischen Textilkaufmanns Samson Wolff, der schon lange vor der Verfolgung durch die Nazis Ascheberg verließ. Heute ist das große Haus fast zu einer Ruine geworden (wurde bereits ebenfalls abgerissen - Anm. der Redaktion). Auch das Haus Nr.4, die Vikarie neben dem Pfarrhaus, brannte nicht ab. Als 1923/24 das heutige Pfarrheim, damals Vereinshaus genannt, gebaut wurde, brach man das baufällige und unbewohnte Haus ab. Das in weißschwarzem Fachwerk errichtete Haus der Kirchengemeinde besteht aus vier Teilen, die an die ehemaligen Häuser an dieser Stelle erinnern. Auch die alte Kaplanei (Nr.2) steht heute nicht mehr. Sie musste dem neuen Weg vom Kirchplatz zum Katharinenplatz weichen. |

Seitenanfang Seitenanfang |

Der Ascheberger Altar

|

Als die 1524 eingeweihte Kirche im Jahre 1740 endlich einen Chorraum erhielt, bekam sie auch einen neuen Altar im damals herrschenden Barockstil. Er blieb für rund 140 Jahre der Mittelpunkt der Kirche, bis er 1885 durch einen neuen Altar im Stil der wiederbelebten Gotik ersetzt wurde. Dieser Altar wurde für die heute älteren Katholiken „unser Altar", und viele bedauerten, dass er 1959 dem heutige weichen musste. Damals war zuerst ein moderner Altar im Gespräch. Doch die Pfarrgemeinde kaufte dann, angeregt durch einen Hinweis von Baron Landsberg, einen von der Diözese Paderborn in Holland ersteigerten Barockaltar aus Amersfoort. Aber er erwies sich für die Ascheberger Kirche als zu niedrig und das mitgelieferte Bild für den Raum zwischen den Säulen als zu klein. In Amersfoort war der leere Platz rund um das Bild durch eine breite Umrahmung ausgefüllt gewesen, die aber nicht mehr vorhanden war. Deshalb kam man auf den wenig glücklichen Gedanken, einen gefalteten blauen Vorhang hinter das Bild zu hängen, so dass die leeren Stellen kaschiert waren. Damit galt dieses Problem als vorläufig gelöst, aber zufrieden konnte man nicht sein. |

|

|

Um den Altar aufzustocken, damit er an das Gewölbe heranreichte, hatte man eine wesentlich bessere Idee: Man stellte ein Gottvaterrelief mit Putten, das noch von dem alten Barockaltar übrig geblieben war und bei der Familie Gisa-Frenking aufbewahrt wurde, auf den oberen Abschluss. So ist es heute noch. Am 20. Dezember 1959, einem Sonntag, wurde der Altar durch Dechant Hörster, Bockum-Hövel, eingeweiht. Pfarrer Heinrich Plugge war damals krank und wurde in der Raphaelsklinik behandelt. Der Altarraum hatte ein völlig neues Gesicht bekommen. Der gotische Altar war so niedrig gewesen, dass man 1885 über ihm ein großes Fenster in die Chorwand gebrochen hatte, das nun wieder zugemauert worden war. Von nun an fehlte das vertraute farbige Sonnenlicht, das besonders im Sommer schon bei der Frühmesse den Chorraum verklärt hatte. Auch die Wandmalerei war mit weißer Farbe überdeckt worden. Chorgestühl und Kommunionbank wurden ausgetauscht. Alles wirkte reichlich fremd und ungewohnt. Die festlichen Weihnachtstage 1959 überstrahlten aber zunächst alles, und danach musste man sich doch an das Neue gewöhnen. Das fiel den jungen Leuten wesentlich leichter als den alten. Hilfreich war dabei, dass amtlich mitgeteilt wurde, der alte Altar sei künstlerisch wertlos gewesen. Mit dieser zeitbedingten Meinung trösteten sich manche Ascheberger noch lange. Auch der blaue Vorhang hinter dem Altarbild verschwand eines Tages, denn 1962 kaufte die Pfarrgemeinde ein etwas größeres Bild, eine Kreuzabnahme von einem unbekannten Maler, das die Gemeinde Kirchhundem im Sauerland anbot. Die obere Seite war als Dreipass ausgebildet, so dass wieder oben rechts und links leere Stellen entstanden. Schon 1962 schlugen die Architekten Kösters und Balke vor, dort Rosetten anzubringen, um diese absolut „unbarocken Löcher" zu füllen, aber dazu kam es bis heute nicht. |

|

Das holländische Altarbild, das Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen darstellt, wurde auf die Orgelbühne gehängt. Dass es von dem holländischen Maler Abraham Bloemaert (1564 -1651) stammte, wusste damals niemand. Erst 1994 meldete sich der Kunstwissenschaftler Dr. Guido Seelig aus Berlin, der von dem bis dahin für verschollen gehaltenen Bild gehört hatte, und identifizierte es als ein Bloemaert-Werk. 1996 bestätigte der Genfer Professor Dr. Marcel Röthlisberger diese Diagnose. Das Bild stammt von 1605 und der Altar von 1696, gehörten also ursprünglich nicht zusammen. Fast ein halbes Jahrhundert steht der neue Altar, der übrigens fast 200 Jahre älter ist als sein Vorgänger, jetzt schon in der St. Lambertus-Pfarrkirche. Er ist allmählich zu einem alten geworden, jedenfalls für viele, denn immer weniger Ascheberger können sich an die Zeit vor 1959 erinnern. |

Seitenanfang Seitenanfang |

Der Dorfbach

|

Von Südwesten her strömte ein wasserreicher Bach auf den Ascasberg, den heutigen Kirchplatzhügel, zu, wurde von ihm gebremst, in einem Winkel von ca. 120 Grad nach Norden abgelenkt und floss dann ziemlich geradeaus in den Emmerbach. An den Ufern dieses Baches reihten die ersten Ascheberger ihre Häuser aneinander, bauten Brücken und nutzten das Wasser, wie immer es möglich war, auch für Abwässer. Für Fäkalien hatte jedes Haus seine Sammelgrube, Der Bach und seine Seitenwege erhielten zusammen den Namen Sandstruot. Struot (Strut, Strot, Strat) – vielleicht mit strömen verwandt – muss damals eine Bezeichnung für fließendes Wasser gewesen sein. Im Laufe der Zeit setzte sich für Struot wahrscheinlich wegen der Uferwege das sehr ähnliche Wort Straot (Straße) durch, und „Sandstraße“ wurde zum Namen für den Bach und die Seitenwege, den wichtigsten Verkehrsstrang im Dorf. Ob die Silbe Sand den Sand im Bachbett meinte – was nur Sinn hätte, wenn er hier ungewöhnlich auffällig gewesen wäre – oder als damals noch geläufiges Wasserwort die übliche Bezeichnung für so eine Strut war, ist nicht bekannt. Den Plattsprechenden fällt hier auf, dass man mit „Struot“ auch die Luft und Speiseröhre bezeichnet, „dat Halslock“, einen ebenfalls wichtigen Verkehrsstrang! |

|

|

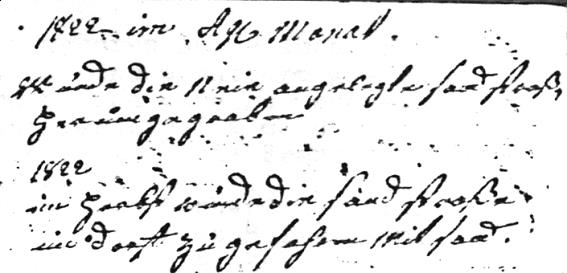

Im Jahre 1822 wurde der mittlere Teil des Baches zugeschüttet und zwar von St. Georg bis zur Lüdinghauser Straße. Der Name Sandstraot blieb aber bestehen für die ehemaligen Seitenwege, die nun die breitere, bequemere und ungefährlichere Sandstraße bildeten. Der heimatkundlich interessierte Pfarrer Jodokus Fechtrup (von 1933 bis 1954 in Ascheberg tätig - siehe auch Tagebuch) stellte fest, dass der alte Bach zuweilen „recht böse“ werden konnte und es deshalb in der Sandstraße „ungemütlich“ gewesen sei. Fechtrup hat noch alte Leute gekannt, die von ihren Großeltern davon gehört hatten. Man war 1822 wohl erleichtert, den Bach endlich los zu sein. Allerdings trockneten allmählich auch die von ihm gespeisten Kirchengräften aus und wurden ebenfalls zugeschüttet. Schwieters und Tibus scheinen von alledem nichts gewusst zu haben, obwohl sie um 1870/80 noch Zeitgenossen dieser Vorgänge gekannt haben können. Auch wir wissen heute vom alten Sandstraßenbach nur von einer zufällig erhaltenen Notiz des Kaufmanns Bernard Bose vom Kirchplatz, der die Arbeiten an dem Bachbett beobachtet und sich einige Sätze aufgeschrieben hat. Bose schrieb, „die Sandstraße“ sei „umgegraben“ (herumgegraben um das Dorf) worden und meinte damit, dass man ein neues Bachbett vom heutigen St. Georg aus quer durch das heutige Friedhofsgelände westlich am Hof Rohlmann vorbei zur Lüdinghauser Straße und an dieser entlang bis zur Sandstraße gegraben habe, wo der Bach noch offen war. Ab hier floss er nach Norden am Melkpatt entlang zum Emmerbach. Bose schrieb wörtlich: (siehe Bild oben) 1822 im Ag Monat wurde die neu angelegte Sandstrasse Herumgegraben. 1822 im Herbst wurde die Sandstraße im Dorf zugefahren mit Sand. Er bezeichnete den Bach selbst und auch die neue bachlose Straße als „Sandstraße“. Bis 2004 war dieser westlich um das Dorf „herumgegrabene“ Bach zwischen der Adamsgasse am südöstlichen Friedhofseingang und der Lüdinghauser Straße (gegenüber Aldi) noch offen. Dann wurde dieses Stück zugeschüttet, nur das teichartig ausgeweitete nördliche Ende ist offen. Er war nur ein schmales Bächlein, denn der erst in jüngster Zeit angelegte Eschenbach westlich des neuen Friedhofs nahm ihm das meiste Wasser ab. Auch dieser wird vermutlich bald verroht oder ganz zugeschüttet. Das Wasser im Dorf ist nicht mehr „böse und ungemütlich“ (so Pfarrer Fechtrup vor rund 60 Jahren), denn in den Bauerschaften sind breite Vorfluter ausgebaggert worden, die das Wasser schnell zum Emmerbach, zum Teufelsbach, zum Beverbach und anderen weiterleiten. Da sich bislang in keinem Archiv ein Hinweis auf die Umlegung des Baches im Sommer 1822 gefunden hat, ist Bernard Boses kleine Notiz für Ascheberg-Dorf von größtem Wert. Leider ist das Original nicht aufzufinden, so dass wir uns mit einer alten Fotokopie behelfen müssen. |

Seitenanfang Seitenanfang |

Der Teufelsbach

|

In den Sommermonaten sind ungezählte Radfahrer auf den Wirtschaftswegen und Straßen rund um Ascheberg unterwegs. Die meisten fahren, um die Sonne, die frische Luft und die Landschaft zu genießen, einige aber haben darüber hinaus ein heimatkundliches Interesse an dem, was rechts oder links des Weges zu sehen ist oder vor Zeiten einmal zu sehen war. Wer ortskundig ist, hat es da leichter, aber auch er weiß zuweilen keine Antwort, wenn Besucher sich über dieses und jenes wundern und entsprechende Fragen stellen. Das ist häufig der Fall bei der Deutung der alten Flurnamen, die in den vergangenen Jahren teilweise zu Wegenamen geworden und auf den Straßenschildern zu lesen sind. Andere, zum Beispiel die Namen der kleinen Bäche, finden sich weder auf Hinweisschildern noch auf Wanderkarten und erregen erst dann Aufmerksamkeit, wenn sie, meist nebenbei, von den Einheimischen genannt werden. Zu ihnen gehört der Teufelsbach in der Lütkebauerschaft, den die Kartographen hier unbenannt gelassen haben und der erst in Nordkirchen unter diesem Namen in Erscheinung tritt. Er beginnt an der Anhöhe südlich der Broksenke zwischen der Eisenbahn und der Lütkestraße und mündet in der Lüdinghauser Bauerschaft Ermen in die Stever. Nach seiner Quelle zu suchen, ist vergebliche Mühe. Obwohl sein anfangs sehr bescheidener Wasserlauf auf den durch die Flurbereinigung nicht betroffenen Arensbergschen Ländereien beginnt, ist außer einem kleinen Zufluss aus den Fischteichen an der Eisenbahnbrücke nur eine sehr verlandete Kuhle zu entdecken, die vielleicht aber eine Quelle enthält. Südlich des Hofes Rengshausen, heute, beginnt die Regulierung des Teufelsbaches. Etwas verschämt rinnt er am Boden seines breiten Baggerbettes dahin. Er unterquert in einem Betonrohr die Eisenbahn und fließt südlich der Galghege nach Westen. In der Nähe der Straße Ascheberg – Nordkirchen erreicht er die Nordkirchener Bauerschaft Piekenbrock, deren Name viel über das einst besonders nasse, weil zwischen Anhöhen gelegene, dünn besiedelte Gebiet preisgibt („Piek“ – gesprochen Pierk – bedeutet „klebrige Schmiere“). Von den weiteren Anliegern soll hier nur noch die Familie Krömann in Piekenbrock genannt werden, weil ein Sohn dieses Hofes vor 135 Jahren mit Frau und Tochter auf dem Hof Dartmann, wo er sich eingeheiratet hatte, in der Rinkeroder Davert ermordet wurde. Weder Mörder noch Tatmotiv sind bis heute bekannt. Nördlich von Nordkirchen stand einst die Meinhöveler Mühle am Teufelsbach. Sie ist verschwunden, die alte gemauerte Brücke der Straße nach Ottmarsbocholt ist aber noch zu sehen. Dort wo in der Bauerschaft Ermen bis ins 19. Jahrhundert hinein die Burg Alrodt stand, mündet der Teufelsbach in die Stever. Ein Gedenkstein, den der Heimatverein Ermen aufgestellt hat, erinnert an diese Burg. Hier befindet sich auch die letzte Brücke des Teufelsbaches, bis vor kurzem eine Holzbrücke, die das Befahren mit Fahrzeugen durch lautes Poltern hörbar machte wie in alten Zeiten. Sie ist durch eine Betonbrücke ersetzt worden. In einem spitzen Winkel stoßen Teufelsbach und Stever zusammen. Die niedrig gelegene Wiese an der Mündung war wohl einst ein Stück eines größeren Überschwemmungsgebietes, das im Mittelalter gerodet wurde und der damals gegründeten Burg ihren Namen gab: Alrodt = Rodung am Wasser. „Al“ bedeutet Nässe, im plattdeutschen „Al“ = Jauche ist es noch enthalten. So hat das kleine Bächlein aus der Ascheberger Lütkebauerschaft zusammen mit der Stever der Burg in Ermen zu ihrem Namen verholfen. Die erste Teufelsbach-brücke ist übrigens ein Zementrohr südlich von Rengshausen. Was aber bedeutet der etwas drohend klingende Name? Natürlich nichts Schlimmes. Er entstand durch eine Verständigungsschwierigkeit. Als die preußischen Kartographen Leutnant von Czetteritz und Leutnant von Glaeser vom 11. Husarenregiment im Jahre 1841 das Land um Ascheberg, Nordkirchen und Lüdinghausen auf ihren Messtischen zu Papier brachten, fragten sie natürlich nach dem Namen des Baches und erhielten zur Antwort: Düwelsbierk. Da die hochdeutsch sprechenden Herren mit diesem plattdeutschen Wort nichts anfangen konnten und wohl auch nicht durften – schließlich waren sie beauftragt, eine allgemein verständliche Kartographie für militärische Zwecke herzustellen -, ließen sie sich den Bachnamen wörtlich übersetzen: „Teufelsbach“. Das klang richtig, war aber falsch. Denn weder die benachbarten Bauern noch der zusätzlich befragte Pfarrer oder Lehrer im Dorf wussten genügend oder überhaupt etwas vom Ursprung der Flurnamen. In „Düwel“ steckt die Silbe „div“, die mit ihren Varianten „dev-dav-dov-duv“ in einer Reihe von Flur- und Ortsnamen vorkommt und immer auf ein Feuchtgebiet hinweist, so auch in Davert und Deventer und wahrscheinlich auch Dover. Das norwegische Wort „dyvel“ bedeutet „Wasserlache“. In Holland und England haben die Forscher verwandte Bezeichnungen gefunden. Hätten die Bauern 1841 den Kartographen die Bachnamen „Dawelsbierk“ oder „Dowelsbierk“ genannt, dann hätten diese eben Dawelsbach oder Dowelsbach eingetragen. Denn Düwelsbierk war schon damals die volkstümliche Umdeutung eines unverstandenen, weil im Laufe von Jahrhunderten mündlich überlieferten und entsprechend umgeformten Namens. Außerdem konnte man sich unter einem Düwel etwas vorstellen. Von ihm war in der Kirche, in der Schule und zu Hause oft die Rede. Dass sich keine plausible Verbindung zwischen dem Teufel und dem keineswegs bösen Bächlein herstellen ließ, störte niemanden. Es war eben so. Teufelsbach-Nachbar Anton Höhne erinnert sich: Wi seggen fröher ümmer Düwelsbierk. De war so schmal, dao wäörs mit eenem Tratt drüöwer!“ (Wir sagten früher immer Teufelsbach. Der war so schmal, dass man mit einem Tritt hinüber war) Wer will, kann mit dem Fahrrad dem Lauf des Teufelsbaches folgen, zwar nicht von der Quelle bis zur Mündung und auch nicht Meter für Meter, aber doch von der Galghege bis zur Burgstelle in Ermen. Dazu benötigt man aber eine Wanderkarte. Der Bach selbst ist etwa zwölf Kilometer lang. |

Seitenanfang Seitenanfang |

Johann Conrad Schlaun

|

Im Schlaun-Jahr 1995 stellte man sich überall im Münsterland die Frage: War er auch bei uns tätig? Für Ascheberg heißt die Antwort: Ja, er hat auch hier einige Pläne entworfen, aber bedauerlicherweise nur einen einzigen davon ausgeführt. Doch wo findet man hier etwas von ihm? Ein Rundgang durch Dorf und Bauerschaften hinterlässt die Erkenntnis: Kein Gebäude, nicht einmal ein Bildstock mit Schlauns Handschrift ist zu entdecken! Trotzdem hat er in Ascheberg seine Spuren hinterlassen. Aber sie sind schwer zu finden, obwohl ein damals sehr bedeutender Mann ihm einen Bauauftrag erteilt hat, nämlich Graf Ferdinand von Plettenberg, Minister des Fürstbischofs Clemens August von Wittelsbach und Schlossherr in Nordkirchen. |

|

|

Dieser machtliebende Herr hatte das Patronat über die Kirche in Ascheberg erhalten, als er das mit Nordkirchen verbundene Haus Davensberg erwarb. Obwohl ihn sein politischer Ehrgeiz nach Wien zog, planten er und seine Frau Felizitas von Westerholt-Lembeck, ihr Erbbegräbnis in Ascheberg einzurichten, und zwar im Chor der Kirche. Das aber musste erst noch erbaut werden, denn die Kirche war bisher ohne Chor geblieben. Bei dieser Gelegenheit sollte sie auch eine neue Sakristei und endlich einen ansehnlichen Turm bekommen, denn der aus dem Mittelalter stammende war reichlich bescheiden und schadhaft. Also entwarf Schlaun, seit 1725 Leiter der Schloßbaustelle in Nordkirchen, einen „Plan Vom Thurn der Kirchen und neuen Chor Zu Ascheberg, Wie auch der Sachristey“, zeichnete dazu das „Profil der Kirchen, Chor und Sachristey Zu Ascheberg“ und eine „Aufführung vom Thurn, wie Selber Könte Erneuert werden Zu Ascheberg“. Diese Pläne befinden sich im Landesmuseum in Münster. Schlaun erbaute zunächst den Chorraum und vollendete ihn 1740. Im Jahre 1737 starb sein Auftraggeber Ferdinand von Plettenberg in Wien und wurde auch dort begraben. Seine Witwe Felizitas von Westerholt-Lembeck ließ nun die weiteren Arbeiten in Ascheberg einstellen. Der Turm wurde nicht gebaut, und auch vom Erbbegräbnis war nicht mehr die Rede. |

|

Schlaun hatte einen barocken Hochaltar mit den Figuren der Kirchenpatrone Lambertus und Katharina entworfen, der auch errichtet wurde. Er musste 1885 einem neugotischen Altar weichen, und die Figuren wurden verkauft. Die Hl. Katharina stand 25 Jahre im Konferenzzimmer des Pfarrhauses. Am Katharinentag 2004 brachten Eltern, Kinder und Erzieherinnen sie in einer kleinen Prozession in den Kindergarten St. Katharina. Das Gottvaterbild mit Putten ist heute sogar noch in der Kirche. Es hatte die Zeit der Neugotik (etwa von 1880 bis 1960) bei der Familie Frenking im Breil überdauert und wurde im Jahre 1959 auf den in Holland erworbenen Barockaltar gesetzt, weil dieser etwas zu niedrig war. Erhalten ist auch noch das Wappen der Stifter. Schlaun hatte dafür die Stelle über dem Chorbogen vorgesehen. Da ist es auch heute wieder, nachdem es zur Zeit der neugotischen Ausstattung in der Sakristei untergebracht war. Dass Schlaun den Turm nicht mehr bauen konnte, ist sehr bedauerlich, denn er wäre mit seinem Ziegelmauerwerk, den Sandsteinlaibungen und –bögen und dem schiefergedeckten Zwiebeldach eine sehr harmonische Ergänzung des spätgotischen Kirchenhauses geworden. Ein Modell der Kirche mit dem Turm von Schlaun war 1974 in der Ausstellung zum Jubiläum „450 Jahre St. Lambertus Ascheberg“ und auch 1990 bei der 1100–Jahr–Feier der Gemeinde zu sehen. Es beweist Schlauns Sinn für wohltuende Proportionen. |

|

|

Von seinen Architekturplänen wurden nur der Chorraum und eine schlichte Sakristei verwirklicht. Aber selbst der Bauhistoriker wird nur mit Mühe Schlauns Anteil am Chor erkennen. Er hat es dem spätgotischen Kirchenbau sehr sorgfältig angepasst, indem er ein Kreuzrippengewölbe einbaute, das auf vier jeweils doppelten Pilastern ruht. Je ein großes Rundbogenfenster mit farbloser Verglasung befindet sich an der Nord- und Südseite. Schlaun in Ascheberg? Ja, aber leider größtenteils nur auf dem Papier. |

Seitenanfang Seitenanfang |

Der Bach in Rohlmanns Weide

|

Im Sommer 2004 wurde der Bach, der das Wohngebiet Rohlmanns Weide von der Adamsgasse zur Lüdinghauser Straße durchquert, verroht. Nur eine schmale, überflüssig gewordene Brücke, die vermutlich demnächst abgebaut werden wird, und ein leicht verbreitertes Stück an der Lüdinghauser Straße erinnern noch an ihn. Ein zweiter Bach, der Eschenbach an der Westseite des Friedhofs ist (noch) offen, soll aber demnächst ebenfalls verroht und zum Parkplatz werden. Während dieser Bach noch relativ jung ist, gibt es den namenlosen, aber gelegentlich als Dorfbach bezeichneten Wasserlauf im Wohngebiet Rohlmanns Weide seit 182 Jahren, seit 1822. Er ist ein Bach, der durch ein mit Schaufel und Spaten gegrabenes Bett fließt, müsste also eigentlich als Graben bezeichnet werden, aber als Graben, der einen früheren Bach ersetzt hat. |

|

|

Dieser frühere und ursprüngliche Bach kam aus den südwestlichen Bauerschaften Westerbauer, Hegemer und Lütkebauer und floss an der Nordkirchner Straße entlang mitten durchs Dorf, nämlich durch die Sandstraße und am heutigen Melkpatt entlang zum Emmerbach. Die Ur-Ascheberger haben sich an seinen Ufern niedergelassen und dort, wo der Bach vor einem leichten Hügel nach Norden abbiegt, auf diesem Hügel ihre Kirche, vorher vielleicht eine vorchristliche Opferstätte, gebaut. Der Bach wurde plattdeutsch Sandstraot genannt. Straot bedeutet hier nicht Straße, sondern schmaler Durchgang und findet sich in unserem plattdeutschen „Struot“, was Halsloch (Luft- und Speiseröhre) bedeutet, wieder. Da sich aber diese Namen sehr ähneln, hielt man sie nicht auseinander. Der Bach wurde von Seitenwegen begleitet und war an mehreren Stellen überbrückt. Auch diese Wege wurden Sandstraot, aschebergisch Sandstraut, genannt. Dass „Straße“ aus dem lateinischen strata via (geebneter Weg) entstanden ist, und nichts mit dem indogermanischen „Strot, Strat, Strut“ (wie z.B. im Flurnamen Unstrut) zu tun hat, wusste außer den Lateinkundigen niemand und interessierte auch niemanden. Mag sein, dass „Sand“ auf das Vorkommen von echtem Sand hinweist, den es hier unter der Straße ja reichlich gibt. Vielleicht aber ist damit das vorgermanische Wasserwort „Sand/Sant“ gemeint, dass Bestandteil vieler Namen von Orten und Fluren ist, wo man keinen oder nur so wenig Sand findet, dass er nicht namengebend gewesen sein kann. Im Sommer 1822 war man der unbequemen und nicht ungefährlichen Straßenbach leid und verfüllte ihn auf dem Stück zwischen dem heutigen Haus St. Georg und der Einmündung der Lüdinghauser Straße in die Sandstraße. Natürlich musste man dem Wasser ein neues Bett und einen neuen Verlauf geben. So grub man einen Graben über das Gelände des heutigen Friedhofs und durch Rohlmanns Weide zur Lüdinghauser Straße. Wir müssen dem Ascheberger Kaufmann Bernard Bose vom Kirchplatz dankbar sein, dass er im August 1822 das Zuschütten des alten Sandstraßenbachs und das Anlegen des neuen Bachbettes westlich um das Dorf herum notiert hat. Von der Existenz des Baches wussten früher viele Ascheberger aus den Berichten ihrer Großeltern. Aber wann und wie der Bach verschwand, war nirgends zu erfahren. Auch Schwieters erwähnt ihn nicht, obwohl er um 1880, als seine Bücher entstanden, durchaus noch einige Augenzeugen dieses für die Entwicklung des Dorfes sehr bedeutenden Ereignisses gefunden hätte. Die heute auffällige teichartige Ausweitung des Bachrestes an der Lüdinghauser Straße erinnert an die ehemalige „Waschanstalt“ (siehe Bild), wo die Hausfrauen sich mit der großen Wäsche abplagten. Vor wenigen Jahren sah man dort noch Stücke von den Stufen, auf denen sie beim Spülen in flachen mit Stroh gefüllten, an der Vorderseite offenen Holzkästen knieten. Ursprünglich war die Waschanstalt hinter dem Bistro auf dem Gelände der Fa. Bonkhoff eingerichtet. Dort war der Bach noch offen. Aber als die Ecke bebaut wurde, verlegte man den Spülplatz um einige Meter nach Westen, wo er noch den Hitlerkrieg überlebte. Vielleicht entschließt sich die Gemeinde Ascheberg, die kleine Holzbrücke und den Rest der Waschanstalt zu erhalten. Sie sind historische Baudenkmale, und sie dienen unserer Erinnerung. Der „gegrabene Bach“ selbst ist nun weitgehend in Rohren verschwunden. Man muss sich damit abfinden, aber man muss es wissen. |

Seitenanfang Seitenanfang |

Siegmund Spiegels Verstecke 1943-1945

|

Der jüdische Viehhändler Siegmund Spiegel aus Ahlen und seine Frau Marga Spiegel mit ihrer fünfjährigen Tochter Karin müssen sich am 23. Februar 1943 mit den anderen Ahlener Juden am Ahlener Schlachthof einfinden, angeblich um ihre Arbeitserlaubnisse überprüfen zu lassen, in Wirklichkeit um ins KZ abtransportiert zu werden. Die Familie Spiegel beschließt, sich irgendwo zu verstecken. Die Mutter Marga Spiegel kann mit dem kleinen Kind nicht dauernd in einem Versteck leben. Sie nennt sich Marga Krone und ihre Tochter Karin Krone und sie wollen sich als Evakuierte aus Dortmund ausgeben und behaupten, dass ihr Mann als Soldat im Krieg sei. Frau Marga Spiegel/Krone und ihre Tochter Karin können bei der Bauernfamilie Aschoff in Herbern unterkommen und sie bleiben dort bis zum Ende der Nazizeit. Der Mann Siegmund Spiegel kann seinen Namen nicht ändern, weil er total versteckt leben muss, denn er ist ja angeblich Soldat. Er will zunächst bei der Familie Sickmann in Werne wohnen, aber das ist zu gefährlich, weil das Haus an einer Hauptstraße liegt und leicht eingesehen werden kann. Deshalb lebt er vom 27. Februar 1943 bis zum 17. März 1943 bei einem Bauern in Dolberg, wo die Frauen die gefährliche Situation nicht länger aushalten und er das Haus verlassen muss, und bis zum 22. November 1943 bei der Familie Pentrop in Nordkirchen. Dann ist es auch dort für ihn zu gefährlich, denn es wird eine neue Heizung in den Wohnräumen eingebaut, und wegen der Bauarbeiten muss Spiegel die Zimmer ständig wechseln. Ein Pflichtjahrjunge beobachtet die geheimem Klopfzeichen des Herrn Pentrop, mit denen er Einlas in Spiegels Versteck bekommt. Der Junge macht das nach, und Spiegel öffnet ahnungslos. Der Junge scheint geschwiegen zu haben, aber Spiegel muss sofort an einen anderen Ort. Er fährt am 22. November 1943 mit seiner Frau und Herrn Pentrop in dessen Kutsche zu Willermanns nach Ascheberg, wo er aufgenommen wird. Dort erklärt er nicht, warum er den Hof Pentrop verlassen musste, denn der Zwischenfall mit dem Pflichtjahrjungen hätte noch böse Folgen haben können, die auch die Familie Willermann gefährdet hätte. Die Willermanns sind sehr besorgt und verängstigt, denn Spiegel muss in einem Zimmer im Obergeschoß untergebracht werden, das nicht besonders gesichert werden kann. Herr Willermann besucht Herrn Spiegel in seinem Versteck aus Angst überhaupt nicht, auch Frau Willermann hat große Angst. Aber sie bringt ihm das Essen und versorgt ihn mit dem Nötigen. Außer den beiden Willermanns ist nur die junge Anni Merten aus Werne, später Frau Hegemann, die hier als Angestellte arbeitet, über den versteckten Mann unterrichtet. Sie spricht aber nicht mit ihm und bringt ihm auch nicht das Essen. Am Tag vor Weihnachten 1943 besucht Frau Spiegel/Krone mit Kind ihren Mann bei Willermanns und erfährt, dass die Willermanns vor Angst nicht mehr ruhig leben können und Siegmund Spiegel bitten, das Haus sofort zu verlassen. Frau Spiegel schreibt später: „ Aber wer kann es ihnen verargen, dass sie ihr Wort nicht halten konnten – in einer Zeit, wo einer den anderen bespitzelte und keiner seinem Nachbarn trauen durfte? Wir können darüber nicht richten.“ Am Tag nach Weihnachten 1943 gingen Herr und Frau Spiegel in der Dunkelheit zu Fuß zum Hof Silkenbömer in Nordkirchen, der aber nicht weit vom Hof Willermann liegt. Spiegel hatte den Willermanns gesagt, er würde in eine andere Gegend gehen, um seine Spur zu verwischen. Vom 27. Dezember 1943 bis zum Ende der Nazizeit wohnt er beim Bauern Silkenbömer. Bei Willermann wohnte er vom 22.November 1943 bis zum 27. Dezember 1943. Das ergibt die Auswertung der Niederschrift von Frau Spiegel in dem Buch: Retter in der Nacht: Wie eine jüdische Familie in einem münsterländischen Versteck überlebte (Geschichte und Leben der Juden in Westfalen) (Marga Spiegel starb mit 101 Jahren im Jahre 2014.) |

Seitenanfang Seitenanfang |

Der Ascheberger Ty

|